東京新宿生まれ。

漫画家の父親を持ち、幼い頃より絵だけは抜群に上手かったが、

働く母の姿を見て葛藤し、美術を捨てて一般の道に進むことを決意。

しかし高校で出逢った美術の先生に熱心に説得され、再び芸術の道に。

その後、美術大学を卒業するも一般の上場企業に就職。

10年勤務ののち、またしてもクリエイティブを目指して退社独立、現在に至る。

ADC2025 思考のデザインが見る人を魅了する

Nov 21,2025

今年もギンザグラフィックギャラリーで開かれているADC2025の展覧会を見に行ってきました。

昨年同じ展示に行った際に、その中にあった100年続く洋菓子チェーン 不二家のブランディングに刺激されて、ブランディングの記事などを複数回この談話室に書いてアップしました。

あれからもう1年の経ったのかと。。。。

いやぁ早い。

早すぎますね。

ギンザグラフィックギャラリーで開催しています。

いつもたくさんの刺激をもらえるのが、このADC展。

今の世の中の動きがわかります。

自分たちが携わっている業務に活かすことができます。

クリエイティブに関わっていない人にとっても、退屈な毎日の生活に刺激を与えてくれます。

今年の展示も、気づきが満載でオススメです!

今の世の中の動きがわかります。

自分たちが携わっている業務に活かすことができます。

クリエイティブに関わっていない人にとっても、退屈な毎日の生活に刺激を与えてくれます。

今年の展示も、気づきが満載でオススメです!

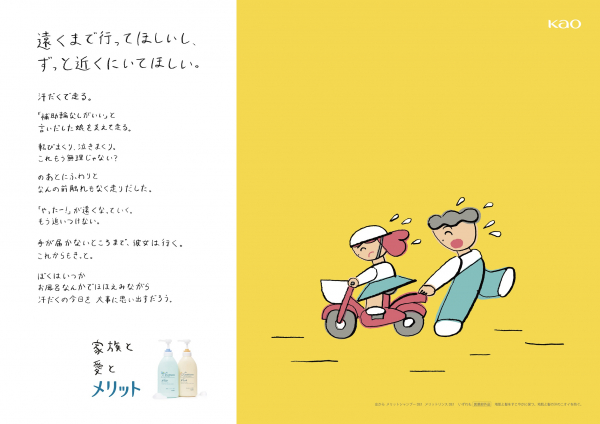

昭和から続くメリットのシャンプーの広告表現。

ADC25の正式名称は「日本のアートディレクション展2025」

1952年に結成された東京アートディレクターズクラブ(通称ADC)

そこに所属する日本を代表するアートディレクター総勢85名による審査を通して選ばれた広告やグラフィックに与えられる賞がADC賞です。

その受賞作品と会員の作品を毎年一堂に展示しているのが、このADC展。

今回は約6,000点の応募作の中から、受賞した作品群が展示されています。

今年のグランプリは、北川一成さんの手掛けた東京都写真美術館で開催された展覧会の一連のアートディレクション。

モノクロの世界が織りなす冊子、ポスターなどなど。

久しぶりにグラフの北川さんの名前を聞きました。

1952年に結成された東京アートディレクターズクラブ(通称ADC)

そこに所属する日本を代表するアートディレクター総勢85名による審査を通して選ばれた広告やグラフィックに与えられる賞がADC賞です。

その受賞作品と会員の作品を毎年一堂に展示しているのが、このADC展。

今回は約6,000点の応募作の中から、受賞した作品群が展示されています。

今年のグランプリは、北川一成さんの手掛けた東京都写真美術館で開催された展覧会の一連のアートディレクション。

モノクロの世界が織りなす冊子、ポスターなどなど。

久しぶりにグラフの北川さんの名前を聞きました。

今年のグランプリは北川一成さん

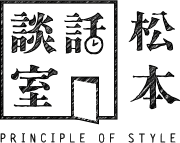

会員賞は菊地敦己さんの展覧会「グラフィックデザインのある空間」

個人的にとても興味深かった。

なぜこの作品が好きなのだろうか、ずっと会場で考えていたんですが、自分が大好きなイギリスのPOP ARTの作家、パトリック・コールフィールドとの共通点があるからだということに気づきました。

3次元を2次元に置き換え、さらに2次元を構成する要素である色、線、線に囲われた面に分解し、分解した状態で再度部屋に中に置き、空間(3D)とグラフィック(2D)の関係性を提示するという一連の流れがパトリック・コールフィールドの作品と共通点があると感じたんですね。

個人的にとても興味深かった。

なぜこの作品が好きなのだろうか、ずっと会場で考えていたんですが、自分が大好きなイギリスのPOP ARTの作家、パトリック・コールフィールドとの共通点があるからだということに気づきました。

3次元を2次元に置き換え、さらに2次元を構成する要素である色、線、線に囲われた面に分解し、分解した状態で再度部屋に中に置き、空間(3D)とグラフィック(2D)の関係性を提示するという一連の流れがパトリック・コールフィールドの作品と共通点があると感じたんですね。

空間とグラフィックの関係性をテーマにした作品

菊池さんのブルーマークの事務所は家から歩いてすぐの場所にあった

子供の頃に好きだった遊びがありました。

今はあまり見かけなくなりましたが、小学●年生などの付録で、白い紙の上にたくさんの数字の点が印刷されているページがありました。

1と書かれている点から始めて、より大きい数字へ順番に数字の点を線で結んでいくと、あるカタチが立ち上がってくる感覚。

子供の頃、この体験が大好きだったんですよね。

ランダムに置かれたたくさん点の集合に対して、あるルールを与えると、ある時点で絵に変わる、その感覚がすごく快感でした。

いつも感じていたのは、たくさんの点を線で結ぶ体験は、たった1度しかできないこと。

もう1度やるためには、書いた線を消しゴムで消さなければなりません。

仮にそうしたとしても、1度体験したそのワクワク感は2度目では起こらない。

それが毎回残念で、付録でこのページを見つけたら、

牛が食べ物を反芻するように、ゆっくり噛みしめながらゆっくりやったものです。

本当に単純なことなのに、なぜこんなに面白いのだろうと感じてました。

菊池さんの作品を見ていると、ずっと昔に感じたその感覚を思い出します。

これはグラフィックなのだろうか?アートなのだろうか?それとも自分が子供の頃にやった遊びなのか?

その境界線を定義すること自体、2025年では意味がないことという感覚も面白かった。

菊池さんといえば古くはブルーマーク、そして頭角をあらわしたのが青森県立美術館のVI。

そのセンセーショナルな登場は今でもよく覚えています。

今はあまり見かけなくなりましたが、小学●年生などの付録で、白い紙の上にたくさんの数字の点が印刷されているページがありました。

1と書かれている点から始めて、より大きい数字へ順番に数字の点を線で結んでいくと、あるカタチが立ち上がってくる感覚。

子供の頃、この体験が大好きだったんですよね。

ランダムに置かれたたくさん点の集合に対して、あるルールを与えると、ある時点で絵に変わる、その感覚がすごく快感でした。

いつも感じていたのは、たくさんの点を線で結ぶ体験は、たった1度しかできないこと。

もう1度やるためには、書いた線を消しゴムで消さなければなりません。

仮にそうしたとしても、1度体験したそのワクワク感は2度目では起こらない。

それが毎回残念で、付録でこのページを見つけたら、

牛が食べ物を反芻するように、ゆっくり噛みしめながらゆっくりやったものです。

本当に単純なことなのに、なぜこんなに面白いのだろうと感じてました。

菊池さんの作品を見ていると、ずっと昔に感じたその感覚を思い出します。

これはグラフィックなのだろうか?アートなのだろうか?それとも自分が子供の頃にやった遊びなのか?

その境界線を定義すること自体、2025年では意味がないことという感覚も面白かった。

菊池さんといえば古くはブルーマーク、そして頭角をあらわしたのが青森県立美術館のVI。

そのセンセーショナルな登場は今でもよく覚えています。

3年の休館を経てオープンした横浜美術館

そしてもう1点、他にも菊池さんの作品が展示されてました。

去年リニューアルオープンした横浜美術館のVIです。

晩年の丹下健三が設計したこの美術館、リニューアルされて最初の企画がつい先日まで開催していた佐藤雅彦の展覧会でした。

この展示絶対行きたかったのですが、1ヵ月前からチケットはすべて売り切れ、当日券を買うなら3時間待ちという状況で、あきらめざるを得なく、、、、今月終わってしまいました。

展示終了後、東大の安田講堂で開催された、この展示を解説する「伝説の授業」は見ましたけれど。

横浜トリエンナーレのVIなど、以前から横浜のアートとつながりのある菊池さん、3つの幾何学図形で美術館のロゴを表現しています。

でも自分が気になったのはスローガンの方でした。

-----------------------------------------

みなとが、ひらく

美術館は、港のようだと思います。

どんな人も歓迎する。

来るもの、出るもの、多様な文化や価値観が交錯する。

今と過去と未来を中継する。

バリアもボーダーも飛び越えていく。

そして、世界にひらかれた港町の美術館として

歩んできた私たちは、さらに思うのです。

ここに訪れるすべてのあなたもまた、港なのだと。

自由な出会い。豊かなまなび。自分らしくいられる時間。

みて、つくって、まなんで。見晴らしのいい気分で、未来へ針路をとるために。

たとえ時代が変わっても、今日という暮らしのそばで

横浜美術館は、あなたという港がひらく場でありたいと思います。

-----------------------------------------

このコピーは誰が作ったんだろう?

調べてみたら、国井美果さんでした。

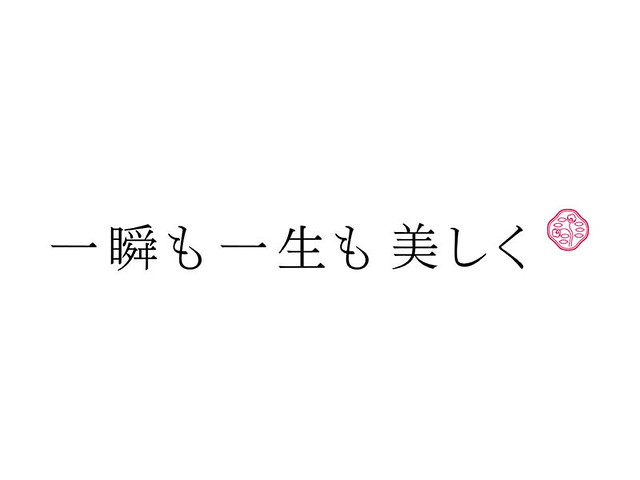

国井美果さん、、、、あのコピーを作った人です。

これを知った時、ワクワクしてしまった。

きっと皆さんも知っているあの言葉。

自分も大好きなコピーです。

10年以上前に書かれたものだけど、今もまったく色あせない。

深い言葉が響きます。

去年リニューアルオープンした横浜美術館のVIです。

晩年の丹下健三が設計したこの美術館、リニューアルされて最初の企画がつい先日まで開催していた佐藤雅彦の展覧会でした。

この展示絶対行きたかったのですが、1ヵ月前からチケットはすべて売り切れ、当日券を買うなら3時間待ちという状況で、あきらめざるを得なく、、、、今月終わってしまいました。

展示終了後、東大の安田講堂で開催された、この展示を解説する「伝説の授業」は見ましたけれど。

横浜トリエンナーレのVIなど、以前から横浜のアートとつながりのある菊池さん、3つの幾何学図形で美術館のロゴを表現しています。

でも自分が気になったのはスローガンの方でした。

-----------------------------------------

みなとが、ひらく

美術館は、港のようだと思います。

どんな人も歓迎する。

来るもの、出るもの、多様な文化や価値観が交錯する。

今と過去と未来を中継する。

バリアもボーダーも飛び越えていく。

そして、世界にひらかれた港町の美術館として

歩んできた私たちは、さらに思うのです。

ここに訪れるすべてのあなたもまた、港なのだと。

自由な出会い。豊かなまなび。自分らしくいられる時間。

みて、つくって、まなんで。見晴らしのいい気分で、未来へ針路をとるために。

たとえ時代が変わっても、今日という暮らしのそばで

横浜美術館は、あなたという港がひらく場でありたいと思います。

-----------------------------------------

このコピーは誰が作ったんだろう?

調べてみたら、国井美果さんでした。

国井美果さん、、、、あのコピーを作った人です。

これを知った時、ワクワクしてしまった。

きっと皆さんも知っているあの言葉。

自分も大好きなコピーです。

10年以上前に書かれたものだけど、今もまったく色あせない。

深い言葉が響きます。

みんなが知っている資生堂のスローガンは国井さんの仕事

あと同じくADC賞で、新橋に新しくオープンした模型のタミヤのアンテナショップ「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」のVI。

でも受賞したグラフィックより、自分は店舗設計に魅かれて誰がやったのか調べてみたらトラフ設計事務所でした。

なるほどやっぱりねぇと。

「人生で大切なことの1/35くらいは模型が教えてくれた」という広告コピーも好きです。

1/35というのはタミヤのプラモデルのサイズなのです。

これも子供の頃めっちゃ作りましたからよく覚えてます。

でも受賞したグラフィックより、自分は店舗設計に魅かれて誰がやったのか調べてみたらトラフ設計事務所でした。

なるほどやっぱりねぇと。

「人生で大切なことの1/35くらいは模型が教えてくれた」という広告コピーも好きです。

1/35というのはタミヤのプラモデルのサイズなのです。

これも子供の頃めっちゃ作りましたからよく覚えてます。

タミヤの新店舗のショッパー、これだけでも欲しくなる

最後に一番自分が心惹かれた展示を紹介しましょう。

ADC受賞作品のカモ井加工紙「Diagonal Cut Tape」プロダクト。

粘着テープを斜めに裁断しただけの製品なのに、それだけでこんなに豊かな気持ちになれるということ、

自分のマインドの移り変わりに、一番驚いているのが自分自身ということにまた驚いてしまうという。笑

カットしただけの単純な仕様で、こんなに影響力があるって素晴らしい。

作者の居山浩二さんのコメントを読むと、テープを芯ごと斜めにカットすることは、技術的には物凄く難易度が高いそうで、実現するのに何年もかかったということが書かれていて、アイデアを実現するまでの苦労が伺えました。

チャットGPTやAIが全盛の中にあって、人の心を動かすものって、やっぱり人が考えたものだなぁという至極当たり前のことを感じさせてくれました。

ADC受賞作品のカモ井加工紙「Diagonal Cut Tape」プロダクト。

粘着テープを斜めに裁断しただけの製品なのに、それだけでこんなに豊かな気持ちになれるということ、

自分のマインドの移り変わりに、一番驚いているのが自分自身ということにまた驚いてしまうという。笑

カットしただけの単純な仕様で、こんなに影響力があるって素晴らしい。

作者の居山浩二さんのコメントを読むと、テープを芯ごと斜めにカットすることは、技術的には物凄く難易度が高いそうで、実現するのに何年もかかったということが書かれていて、アイデアを実現するまでの苦労が伺えました。

チャットGPTやAIが全盛の中にあって、人の心を動かすものって、やっぱり人が考えたものだなぁという至極当たり前のことを感じさせてくれました。

単純なことかもしれないけど、とてもインパクトのあるプロダクト

この展示は11/29まで。

是非銀座に足を運んでみてください。

是非銀座に足を運んでみてください。