東京新宿生まれ。

漫画家の父親を持ち、幼い頃より絵だけは抜群に上手かったが、

働く母の姿を見て葛藤し、美術を捨てて一般の道に進むことを決意。

しかし高校で出逢った美術の先生に熱心に説得され、再び芸術の道に。

その後、美術大学を卒業するも一般の上場企業に就職。

10年勤務ののち、またしてもクリエイティブを目指して退社独立、現在に至る。

企業の「らしさ」とは何か 4

Jul 24,2025

最近、社会に出て初めて働いた企業から受けた影響って、すごくデカいんだなぁと感じたことがあります。

自分は大学を出て、新卒で大きな印刷会社に就職しましたが、そこで覚えたことが今につながっているのは間違いないと思います。

そもそも、やっていること自体がその会社にいた時と同じ仕事ですからね(印刷をやっているわけではないですが)

やり方もほとんど変わっていません。

似ている経歴を持つ2名が作ったロゴが似ているのは偶然か?

たとえば、佐藤可士和と大貫卓也という2人のデザイナーがいます。

彼らは同じ大学の同じ学部を卒業し、新卒で同じ会社に就職、しかも同じ部署に配属されて上司と部下の上下関係にありました。

これは誰も言ってないことですが、この2名の手掛けたロゴにも偶然なのか、共通するセンスを感じませんか?

これはたまたま偶然ではないと思うんですよね。

きっと同じ空気を吸って、同じ会話をし、同じものを見て育って来たからなんじゃないのかなと。

同じものを見るだけじゃダメですね、思考の法則、考え方の共有が類似するアウトプットにつながるのじゃないかと。

大学で出された課題に対して、先輩から思考の法則なんて教わらないだろうから、こうした考え方って間違いなく会社で働き出してから、後天的に身に付いたもの、いわば訓練で身に付けたものだと思うんですよね。

だから会社における学びってスゴイと感じます。

あくまで推測ですけれど。

彼らは同じ大学の同じ学部を卒業し、新卒で同じ会社に就職、しかも同じ部署に配属されて上司と部下の上下関係にありました。

これは誰も言ってないことですが、この2名の手掛けたロゴにも偶然なのか、共通するセンスを感じませんか?

これはたまたま偶然ではないと思うんですよね。

きっと同じ空気を吸って、同じ会話をし、同じものを見て育って来たからなんじゃないのかなと。

同じものを見るだけじゃダメですね、思考の法則、考え方の共有が類似するアウトプットにつながるのじゃないかと。

大学で出された課題に対して、先輩から思考の法則なんて教わらないだろうから、こうした考え方って間違いなく会社で働き出してから、後天的に身に付いたもの、いわば訓練で身に付けたものだと思うんですよね。

だから会社における学びってスゴイと感じます。

あくまで推測ですけれど。

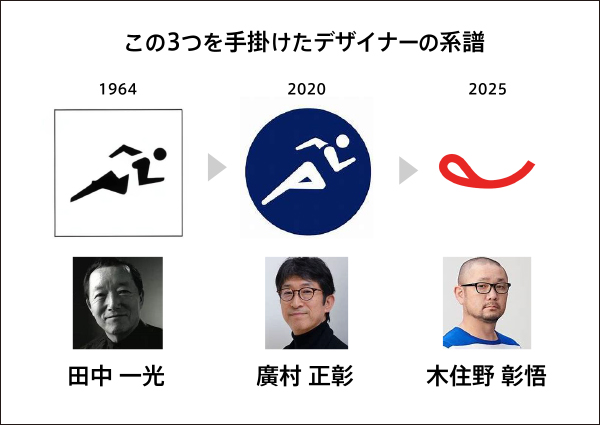

田中一光の系譜はアウトプットに関係があるのか?

前回、洋菓子の不二家のリブランディングの話をしました。

ペコちゃんは消えて、ブランドシンボルがペコちゃんの口元だけになったという最近のプロジェクトです。

デザイナーは木住野彰悟さんですが、彼にもなるほどという経歴があるのです。

木住野さんは独立する前には、廣村正彰さんの事務所で働いていました。

廣村さんといえば9hoursなど、主に建築サインの仕事が多いです。

2020年の東京オリンピックで話題となったピクトグラムを手掛けたことで広く知られましたね。

その廣村さんが以前勤務していた事務所、それが田中一光デザイン室です。

1964年の東京オリンピックで、世界に先駆けて最初にピクトグラムをつくったのが田中一光でした。

以後に開かれるオリンピックでは、開催国のデザイナーによって毎回ピクトグラムがデザインされるようになりましたが、起点にあったのは日本を代表するデザイナーである田中一光の素晴らしい仕事。

そのバトンを受けて、60年後に師匠の手掛けたデザインをリデザインしたのが廣村さんなんです。

師匠と弟子の仕事。

そして廣村さんからの考えを受け継いだのが木住野さんであり、もしかすると田中一光の系譜に位置しているのかもしれない。

そんなことも思いました。

先ほど話したように、会社での学びの系譜です。

ペコちゃんは消えて、ブランドシンボルがペコちゃんの口元だけになったという最近のプロジェクトです。

デザイナーは木住野彰悟さんですが、彼にもなるほどという経歴があるのです。

木住野さんは独立する前には、廣村正彰さんの事務所で働いていました。

廣村さんといえば9hoursなど、主に建築サインの仕事が多いです。

2020年の東京オリンピックで話題となったピクトグラムを手掛けたことで広く知られましたね。

その廣村さんが以前勤務していた事務所、それが田中一光デザイン室です。

1964年の東京オリンピックで、世界に先駆けて最初にピクトグラムをつくったのが田中一光でした。

以後に開かれるオリンピックでは、開催国のデザイナーによって毎回ピクトグラムがデザインされるようになりましたが、起点にあったのは日本を代表するデザイナーである田中一光の素晴らしい仕事。

そのバトンを受けて、60年後に師匠の手掛けたデザインをリデザインしたのが廣村さんなんです。

師匠と弟子の仕事。

そして廣村さんからの考えを受け継いだのが木住野さんであり、もしかすると田中一光の系譜に位置しているのかもしれない。

そんなことも思いました。

先ほど話したように、会社での学びの系譜です。

ここまで何度か触れてきた不二家のブランディング

そんなこともあって、木住野さんには以前から興味がありました。

登戸のドラえもんの駅のデザインも彼によるものです。

今回は、発表されてから時間が経っているんですが、最近になってやっと行くことができた場所について話したいと思います。

訪れたのは新宿にあるかカメラのキタムラです。

渋谷とか銀座にもお店があるので、皆さん知ってますよね?

そのカメラのキタムラが、訪日外国人をメインターゲットに(と思われる)、新宿に新しくオープンさせたアンテナショップについて、本日は語ってみたいと思います。

登戸のドラえもんの駅のデザインも彼によるものです。

今回は、発表されてから時間が経っているんですが、最近になってやっと行くことができた場所について話したいと思います。

訪れたのは新宿にあるかカメラのキタムラです。

渋谷とか銀座にもお店があるので、皆さん知ってますよね?

そのカメラのキタムラが、訪日外国人をメインターゲットに(と思われる)、新宿に新しくオープンさせたアンテナショップについて、本日は語ってみたいと思います。

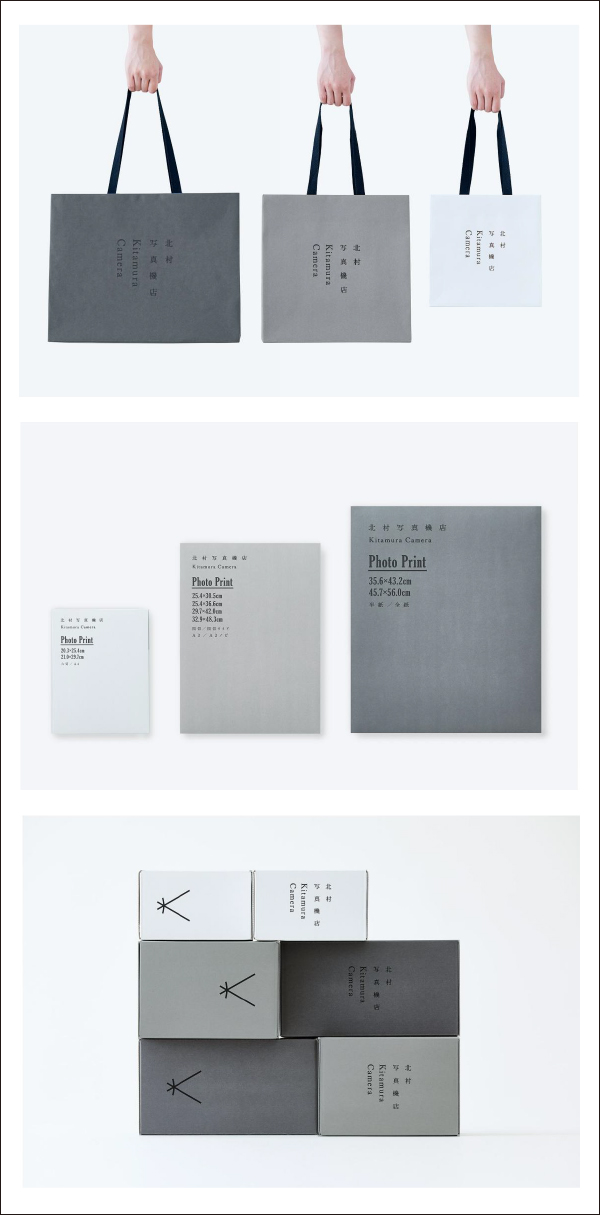

このロゴも木住野さんの仕事

この店舗のことはできた当初から知っていて、店の前を何度も通っていましたが、特に自分がこの店の顧客ではないと感じていたため、店の中には1度も入ったことはありませんでした。

自分がターゲットであるか、そうではないか、それは自分だけでなく誰でも敏感に感じることだと思います。

ただ、このロゴについては、発表された時から知っていました。

そんなに良いロゴかなぁというのが最初見た時の感想でしたね。

その理由は、集客が目的である店舗のロゴとしては、ちょっと弱いのではないかという視点からでした。

若干説明的なシンボルについても、同様に思っていました。

今までのキタムラのロゴと比較して、という視点もあったかもしれません。

自分がターゲットであるか、そうではないか、それは自分だけでなく誰でも敏感に感じることだと思います。

ただ、このロゴについては、発表された時から知っていました。

そんなに良いロゴかなぁというのが最初見た時の感想でしたね。

その理由は、集客が目的である店舗のロゴとしては、ちょっと弱いのではないかという視点からでした。

若干説明的なシンボルについても、同様に思っていました。

今までのキタムラのロゴと比較して、という視点もあったかもしれません。

新宿の新宿通りを入ったところにある北村写真機店

でも実際に体験してみないといけませんね。

今回は、アナログカメラが好きな知人に誘われて初めて訪問しました。

もちろん、不二家のリニューアルを知って興味もあったという側面もあります。

いやぁ、、、、思っていたより20倍くらいの良い体験ができましたww

実際に体験しないと本当にダメですね。

もっと早く行けばよかった。。

クリエイティブ関連の職に就いていて行ったことがない人は、是非行ってみた方がいいと思います!

今回は、アナログカメラが好きな知人に誘われて初めて訪問しました。

もちろん、不二家のリニューアルを知って興味もあったという側面もあります。

いやぁ、、、、思っていたより20倍くらいの良い体験ができましたww

実際に体験しないと本当にダメですね。

もっと早く行けばよかった。。

クリエイティブ関連の職に就いていて行ったことがない人は、是非行ってみた方がいいと思います!

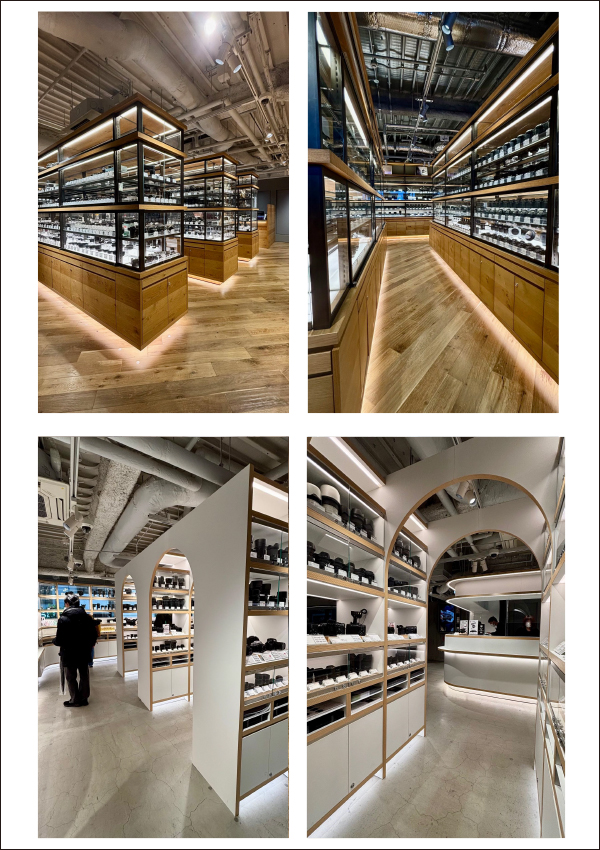

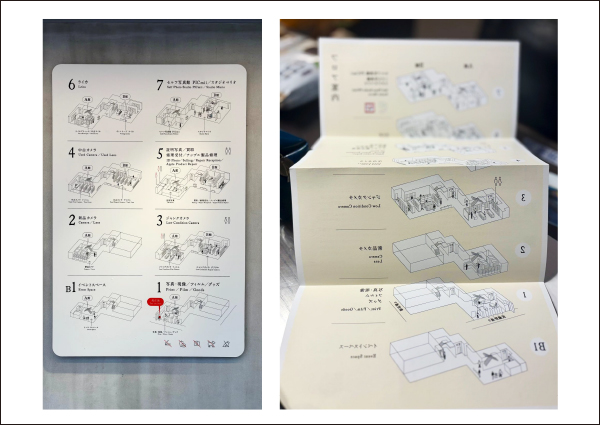

中古カメラ屋という概念を覆すインテリア。フロアごとに内装が異なっている。

まず彼は廣村さんの弟子ということもあって、空間とサインの最適な関係を創ることに長けているというのがビシビシ伝わってくる空間でした。

それが施設自体の魅力、ブランドのトリガーにもなっていることが印象的です。

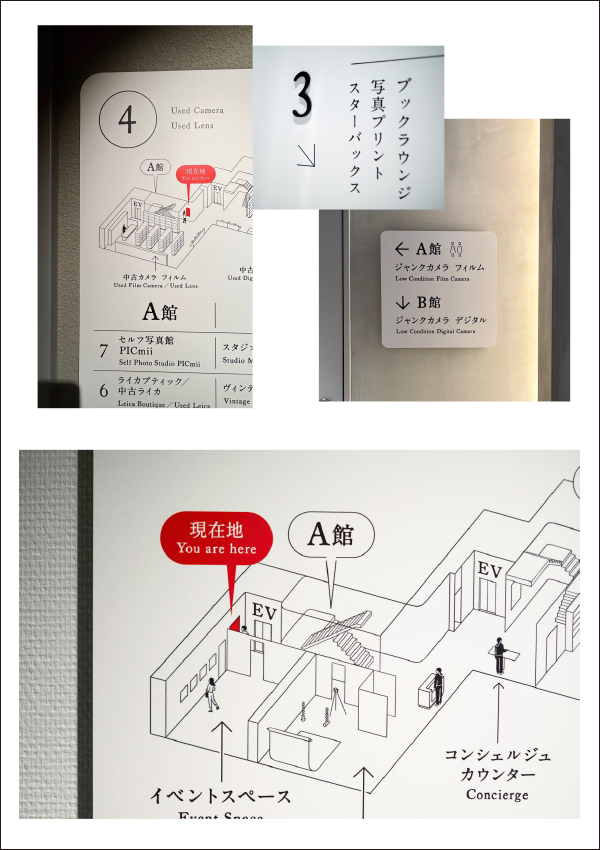

言ってしまえば単なる売り場の案内板、決して主張する主旨のものではないはずです。

人を案内するためだけに存在するサインでありながら、そのサインシステムが店舗の「らしさ」になっていることに、なるほどなぁという感想を持ちました。

この店舗も賞を受賞しているだけあって、良いブランディングの実例です。

それが施設自体の魅力、ブランドのトリガーにもなっていることが印象的です。

言ってしまえば単なる売り場の案内板、決して主張する主旨のものではないはずです。

人を案内するためだけに存在するサインでありながら、そのサインシステムが店舗の「らしさ」になっていることに、なるほどなぁという感想を持ちました。

この店舗も賞を受賞しているだけあって、良いブランディングの実例です。

エレベーターの扉に館内サイン、ありそうでないよね

サインのフォントもよく見ると墨だまりがあってオリジナルだろうか

また別の視点で見ると、中古のカメラだけで7フロア×2館もあるということにもオドロキです・・・

中古カメラ売場にこれだけの面積、そんなにたくさんユーザーのニーズがあるのか?

世界一のカメラ店を謳っていますが、その規模、内装に驚きましたね。

1フロアごとに異なる内装、そこに良い意味で主張しているサインシステムがあって、店員のユニフォームも含めて、すべてデザインナイズされている。

顧客のメインは外国人という、キタムラの気合い、事業戦略を大いに感じる空間です。

今までの中古カメラ店のイメージって、銀座などにある小規模な店舗でオジサン、しかもオタクのオジサン相手という印象が強かった。

こんなカッコいい、かつ巨大な中古カメラ屋は見たことがありません。

そして女性の店員もいて、今までの中古カメラ店にはほぼいなかった若い女性客も来ているのです。

中古カメラと若い女子って、今までまったく結びつきませんでした。

1階はどちらかというと、20代のカルチャー好きな若者向けにアナログフィルムを販売していますが、上階ではライカの専門フロアもあって、800万のカメラも売っている。

柱、階段、壁にあるサインがなんとも際立っていますが、その中でもエレベーターの扉にサインを掲示するっていう極めて当り前のアイデアがこんなにカッコよく見えるんだなというのも、特質すべき点ですね。

既存書体を使っているように見えて、よく観察するとクラシックな書体に墨だまりを表現しているのもアナログカメラを想起させるデザインでしょう。

中古カメラ売場にこれだけの面積、そんなにたくさんユーザーのニーズがあるのか?

世界一のカメラ店を謳っていますが、その規模、内装に驚きましたね。

1フロアごとに異なる内装、そこに良い意味で主張しているサインシステムがあって、店員のユニフォームも含めて、すべてデザインナイズされている。

顧客のメインは外国人という、キタムラの気合い、事業戦略を大いに感じる空間です。

今までの中古カメラ店のイメージって、銀座などにある小規模な店舗でオジサン、しかもオタクのオジサン相手という印象が強かった。

こんなカッコいい、かつ巨大な中古カメラ屋は見たことがありません。

そして女性の店員もいて、今までの中古カメラ店にはほぼいなかった若い女性客も来ているのです。

中古カメラと若い女子って、今までまったく結びつきませんでした。

1階はどちらかというと、20代のカルチャー好きな若者向けにアナログフィルムを販売していますが、上階ではライカの専門フロアもあって、800万のカメラも売っている。

柱、階段、壁にあるサインがなんとも際立っていますが、その中でもエレベーターの扉にサインを掲示するっていう極めて当り前のアイデアがこんなにカッコよく見えるんだなというのも、特質すべき点ですね。

既存書体を使っているように見えて、よく観察するとクラシックな書体に墨だまりを表現しているのもアナログカメラを想起させるデザインでしょう。

グレーのグラデーションによるショッパーもよい。お金かかってる

一番驚いたのは、売り場の説明図がブランディングになるということ。

自分は中古カメラにはそんなに興味はないですが、新しい体験ができて行って良かった。

新しいビジネスモデル、事業者の次の一手と挑戦、デザインと空間の関係、どれもがシンクロしていて新鮮でした。

新しいことを知るってとても刺激的です。

皆さんも新宿に行く機会があったら是非、行ってみてください。

企業の「らしさ」とは何か 1

https://www.dig.co.jp/blog/danwashitsu/2025/06/1-6.html

企業の「らしさ」とは何か 2

https://www.dig.co.jp/blog/danwashitsu/2025/06/2-9.html

企業の「らしさ」とは何か 3

https://www.dig.co.jp/blog/danwashitsu/2025/07/3-7.html

新しいビジネスモデル、事業者の次の一手と挑戦、デザインと空間の関係、どれもがシンクロしていて新鮮でした。

新しいことを知るってとても刺激的です。

皆さんも新宿に行く機会があったら是非、行ってみてください。

企業の「らしさ」とは何か 1

https://www.dig.co.jp/blog/danwashitsu/2025/06/1-6.html

企業の「らしさ」とは何か 2

https://www.dig.co.jp/blog/danwashitsu/2025/06/2-9.html

企業の「らしさ」とは何か 3

https://www.dig.co.jp/blog/danwashitsu/2025/07/3-7.html